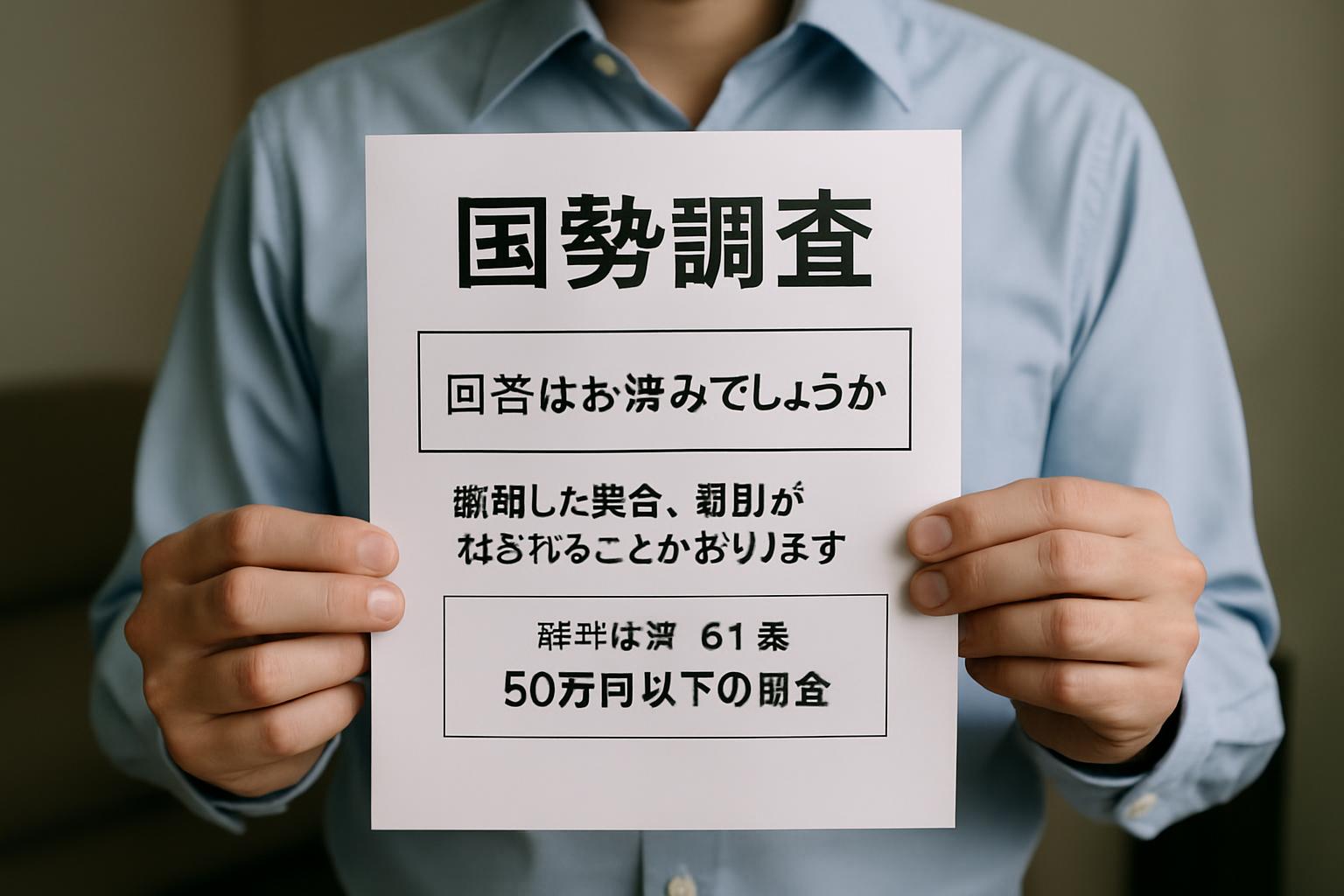

国勢調査を無視したら本当に罰金や逮捕になるのか—

本記事では検索意図を徹底網羅し、統計法第61条の罰則(50万円以下の罰金)という法的根拠、督促・再訪問までの実務の流れ、個人情報保護と安全な回答方法、相談窓口、家族が拒否した場合の影響まで具体的に解説します。

結論:回答は義務で罰則規定はあるが、逮捕の規定はありません。

さらに総務省統計局の案内やオンライン回答のポイントも紹介します。

1. 国勢調査を無視すると罰金や逮捕はされるのか?結論と法的根拠

結論:国勢調査(基幹統計調査)を「無視・拒否・虚偽申告」すると、統計法に基づき罰則(罰金)が科される可能性がありますが、法定の刑はあくまで「罰金刑」であり、懲役・禁錮は規定されていません。

「逮捕」そのものは刑罰ではなく手続上の措置ですが、国勢調査の不回答を理由に直ちに身柄拘束される性質のものではなく、通常は督促・指導を経て、それでもなお悪質と認められる場合に限って司法手続に移行し得るという位置づけです。

1.1 国勢調査の無視に対する罰則の有無

国勢調査は総務省統計局が所管する「基幹統計調査」に該当し、統計法により回答義務が課されています。

これに正当な理由なく応じない(無視する・拒否する)または虚偽の内容を報告する等の行為は、統計法の罰則の対象となり得ます。

罰則は「罰金」であり、刑の種類としての逮捕・拘禁は規定されていません。

| 行為 | 法的評価 | 想定される結果 | 主な根拠条文 |

|---|---|---|---|

| 調査票を無視(未提出)し続ける | 報告義務違反に該当し得る | 督促・再依頼を経て、悪質な場合は罰金の対象 | 統計法(報告義務)・第61条(罰則) |

| 虚偽の内容で回答する | 虚偽報告 | 罰金の対象 | 統計法第61条 |

| 調査員の職務を妨害する | 職務執行の妨害 | 罰金の対象 | 統計法第61条 |

1.1.1 「逮捕」の噂についての結論

統計法が定める国勢調査の違反に対する刑は「罰金刑」であり、懲役・禁錮は規定されていません。

「逮捕」は刑ではなく手続上の身柄拘束を指しますが、国勢調査の不回答への対応は、原則として督促や説明・指導を通じた是正が先行します。

悪質と判断されて司法手続に移る場合でも、一般に想定されるのは書類での手続(略式手続を含む)であり、国勢調査を無視したこと自体を理由に直ちに身柄拘束されるという理解は適切ではありません。

1.2 統計法第61条に規定される罰則とは

統計法第61条は、基幹統計調査などにおける報告義務違反や虚偽報告、調査の実施の妨害等に対し、50万円以下の罰金を科し得る旨を定めています。

国勢調査は基幹統計調査に分類されるため、この規定の対象となります。

1.2.1 第61条の対象となる主な行為

- 正当な理由なく、求められた報告(回答)を行わない(拒否・無視)

- 虚偽の事項を報告する(虚偽申告)

- 調査の実施を妨げる(調査員の職務妨害など)

ここでいう「正当な理由」には、災害や長期入院等、現実的に回答が困難な事情が含まれ得ます。

いずれにしても、事情がある場合は放置せず、市区町村や調査員に事情を伝えて相談することが適切な対応です。

1.2.2 適用手続の概略

罰則の適用は自動ではありません。

通常は、調査員や市区町村からの依頼・督促・確認が行われ、それでもなお正当な理由なく応じない、または虚偽・妨害が認められる場合に、関係機関による所定の手続を経て、検察庁を通じた司法手続(略式手続を含む)で罰金が科される可能性があります。

1.3 なぜ国勢調査の回答は義務なのか

国勢調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」であり、全国一律・全数把握を前提に、人口・世帯の実態を最も網羅的に把握する国家の基礎データを作成する目的で実施されます。

この性質上、一人ひとりの正確な回答が集まって初めて誤差の少ない統計が成立するため、法により回答義務が定められています。

1.3.1 公共性と公平性の観点

人口や世帯の統計は、総務省統計局や各省庁、都道府県・市区町村が行う政策立案や予算配分、防災・医療・福祉・教育・インフラ整備などの根拠となる基礎資料です。

任意協力では偏りや欠測が避けられず、施策の公平性が損なわれる恐れがあるため、国全体の公共的利益を守る観点から、法定の義務としての協力が位置づけられています。

あわせて、調査員や行政機関の職員には厳格な守秘義務が課され、調査票の情報は統計作成以外の目的で利用できません。

こうした仕組みにより、回答の負担とプライバシー保護のバランスを図りつつ、社会全体の合理的な意思決定に資する高品質な統計を確保しています。

2. 国勢調査を無視し続けると具体的にどうなる?段階的なプロセス

国勢調査は「統計法」に基づく国の基幹統計調査であり、無回答が直ちに罰則に直結するわけではありませんが、所定の手順に沿って督促や再訪問が行われ、最終的には法令に基づく対応が検討されます。

ここでは、実際の流れを段階ごとに整理し、住民側で取り得る選択肢と留意点を解説します。

| 段階 | 主な状況・トリガー | 行政・調査員の対応 | 住民の選択肢 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 案内配布後、期限内に無回答 | 再案内の投函、インターネット回答の再周知 | オンラインまたは紙で回答 | 世帯単位の回答義務。代理回答も可 |

| 2 | 無回答が継続 | 調査員の再訪問・在宅確認、紙調査票の配布・回収依頼 | 訪問時に回答、もしくは後日投函やオンライン回答 | 調査員証の提示確認が可能 |

| 3 | 回答拒否や連絡不能が続く | 市区町村による督促状・文書の送付、電話連絡 | 正当な理由がある場合は申出、方法の変更相談 | 正当な理由の確認が行われることがある |

| 4 | 再三の依頼後も応じない | 統計法に基づく報告の求め・提出指示の検討 | 期限内の提出、または相談窓口で調整 | 悪質な拒否等は罰則適用の対象になり得る |

| 5 | 災害・入院等のやむを得ない事情 | 提出期限の延長や方法変更の案内 | 事情を伝え、可能な範囲で回答 | 事情の確認後、柔軟に対応される |

2.1 最初の無視から督促、そして再訪問まで

国勢調査では、最初に調査員が「インターネット回答用の案内(ログインID等)」を配布し、期日までの回答を依頼します。

期限までに回答が確認できない場合、調査員または市区町村から再度の案内や回答依頼が行われます。

2.1.1 インターネット回答期間の無回答

オンライン回答期間中に無回答の場合、案内の再投函や補足のチラシ配布が行われ、回答方法(インターネット・郵送・対面等)が改めて周知されます。

忙しい世帯や不在がちな世帯には、時間帯をずらした訪問や、ポスト投函での再案内が行われることがあります。

2.1.2 紙調査票の配布と回収依頼

オンライン期間後も無回答であれば、紙の調査票が配布され、封入しての回収依頼や、郵送・投函での提出方法が案内されます。

戸建て・集合住宅を問わず、調査票は封緘して提出でき、調査員が立ち会わずに回収される方法も周知されます。

2.1.3 電話・在宅確認と再訪問の流れ

不在が続く場合は、在宅確認のうえで再訪問や、自治体からの電話連絡が行われます。

調査員は市区町村が発行する身分証(調査員証)を携行しており、提示を求めることができます。

この段階では、できるだけ負担の少ない方法(オンライン・ポスト投函・短時間の対面)での提出が繰り返し案内され、任意の時間帯調整にも可能な範囲で応じてもらえます。

2.2 回答を拒否し続けた場合の行政の対応

再三の依頼にも応じない、または明確に拒否の意思を示す場合、自治体は記録に基づいて対応を切り替え、文書による督促や、法令に基づく措置の予告・説明に進みます。

2.2.1 文書による督促と回答方法の再提示

市区町村から督促状や依頼文書が送付され、回答期限の再設定、提出先、問い合わせ窓口が明示されます。

体調不良・長期不在・災害等の正当な理由がある場合は、延長や方法変更(代理回答や後日提出など)について相談できます。

2.2.2 統計法に基づく「報告の求め」等の指示

督促後も拒否が続く場合、統計法に基づき提出の求め(報告の求め)が行われることがあります。

これは、国勢調査が法定の基幹統計であることを踏まえた正式な要請で、文書により通知・説明されます。

ここでもまずは任意の協力を促し、回答手段や期限について現実的な調整が図られます。

2.2.3 罰則適用の検討に至るケース

悪質な長期拒否や、虚偽記入が疑われるなどの事情が重なる場合、統計法の罰則の適用が検討されることがあります。

ただし、適用にあたっては状況の聴取や記録の確認が行われ、正当な理由の有無や意思疎通の可能性が改めて確認されます。

多くのケースでは、罰則に至る前に回答の提出で解決します。

2.3 無視した記録は残るのか

「無視したことで将来に不利益が残るのか」という不安は少なくありません。

国勢調査の記録と個人情報の扱いは、統計法の厳格な規律に従います。

2.3.1 調査票の取扱いと統計秘密の保護

調査票や回答データは、統計の作成以外の目的に利用されません。

調査員・事務従事者には守秘義務が課され、取り扱いは厳格に管理されます。

税務・警察・入管など、他の行政目的への提供や照会は行われません。

2.3.2 未回答情報の管理と「ブラックリスト」不安への回答

未回答であった事実は、調査の実施・回収管理のため一時的に把握されますが、これは当該実施期間の業務管理の範囲です。

国勢調査に回答しなかったことを理由に、将来の行政サービスや手続で不利益が生じるような「ブラックリスト」のような扱いは想定されていません。

2.3.3 次回調査への影響

次回の国勢調査は、新たな調査として改めて全世帯を対象に実施されます。

前回の未回答があった世帯でも、次回は通常どおりの案内・配布・回収の対象となり、過去の未回答が自動的に不利益へ直結することはありません。

なお、前回の状況を踏まえ、訪問時間帯や連絡手段の工夫が行われることはあります。

結論として、国勢調査を無視し続けると、再案内・再訪問・督促・法令に基づく要請という段階的なプロセスを経ますが、各段階で負担の少ない回答方法の提案や事情聴取が行われ、まずは提出に向けた丁寧な調整が重視されます。

3. 国勢調査の重要性 なぜ回答が必要なのか

国勢調査は、総務省統計局が5年ごとに全国一斉で実施する、わが国最大の「基幹統計」です。

全国の人と世帯の実態を、地域別・年齢別・性別・就業状態・産業・職業・通勤通学などの観点で網羅的かつ同一基準で把握できるため、日々の行政サービスから長期的な国家戦略まで、あらゆる意思決定の土台になります。

一人ひとりの正確な回答が集まることで、地域の実情が偏りなく「見える化」され、限られた予算を公平かつ効果的に配分し、暮らしの質を高める政策(EBPM: Evidence-Based Policy Making)が可能になります。

3.1 私たちの生活に直結する国勢調査のデータ

国勢調査の集計結果は、子育て、医療・介護、防災、交通、都市計画、雇用など、身近な行政サービスの規模や配置の根拠として用いられます。

年齢階級別人口、世帯数・世帯構成、産業別・職業別就業者、従業地・通学地といった指標が、地域ごとのニーズと資源のバランスを測るものさしになるからです。

3.1.1 身近な行政サービスの設計と適正配置

年齢構成や世帯類型、通勤通学の流れが分かることで、保育所や学童保育、学校、地域医療、介護サービス、公園・図書館などの施設を「必要な場所に必要な規模で」整備できます。

人口の伸びや過疎化、単身世帯の増加といった変化に合わせ、維持すべきサービスと再編すべきサービスの判断材料にもなります。

| 分野 | 具体的な使われ方 | 主な国勢調査指標 | 私たちへの影響 |

|---|---|---|---|

| 子育て・教育 | 保育所・幼稚園・小中学校の新設や学級規模の適正化 | 年齢階級別人口(0~14歳)、世帯構成、共働き世帯の把握 | 待機児童の緩和、通学環境の改善、放課後児童クラブの拡充 |

| 医療・介護 | 地域医療計画、外来・在宅医療体制、介護サービス提供体制の検討 | 高齢人口(65歳以上・75歳以上)、単身高齢世帯数、昼夜間人口 | 通いやすい医療機関の確保、訪問看護・介護の体制整備 |

| 防災・減災 | 避難所の収容計画、備蓄数量、避難行動要支援者の支援体制づくり | 地域別人口密度、年齢階級別人口、乳幼児・高齢者の人数 | 災害時の混雑・物資不足を抑制、要配慮者への確実な支援 |

| 交通・まちづくり | バス路線の再編、駅周辺整備、道路の優先改修、歩行者空間の計画 | 従業地・通学地、通勤手段、昼夜間人口、人口密度 | 通勤通学の混雑緩和、移動の選択肢の拡大、渋滞の軽減 |

| 雇用・地域経済 | 産業別人材需要の把握、職業訓練や転職支援の的確化 | 産業別・職業別就業者、完全失業者、就業形態 | ミスマッチの縮小、賃金・働き方の改善、地域の活力向上 |

3.1.2 防災・減災と地域の安全

地震や豪雨に備え、地区単位での人口密度、年齢構成、昼夜間人口の差を把握することで、避難経路の設定、避難所の容量、医療・福祉の支援動線を科学的に設計できます。

「どこに何人いるのか」を正確に知ることは、被害想定や避難行動計画の精度を大きく左右し、命を守る対策の前提条件です。

3.1.3 交通・都市計画とインフラの維持管理

通勤・通学の方向や時間帯、業務集積地の規模などは、公共交通ダイヤ、道路改良、歩行者・自転車ネットワーク、再開発や用途地域の見直しに直結します。

人口減少下でのインフラの更新優先順位や、コンパクトシティの実現にも不可欠な材料です。

3.2 国や自治体の未来を形作る統計情報

国勢調査は、少子化・高齢化、都市への人口集中、地域の過疎化、外国人住民の増加、世帯の小規模化といった長期トレンドを、全国同一基準で継続的に捉える唯一の基礎です。

これにより、10年・20年先を見通した持続可能な政策設計が可能になります。

3.2.1 EBPM(証拠に基づく政策立案)の要となる基礎統計

国勢調査は統計法に基づく「基幹統計」として、全国を網羅し比較可能性が高い点が特長です。

推計人口など他の公的統計の基準改定やモデルの妥当性確認にも使われ、政策のKPI設定、効果検証、見直し(PDCA)の共通土台になります。

3.2.2 予算配分・交付金・税制の根拠資料

国や自治体は、人口規模や年齢構成、世帯数といった客観データをもとに、予算の重点化や交付金の配分を行います。

偏りのない人口・世帯統計があることで、地域間の公平性を担保し、必要なところに必要な資源を届けられます。

3.2.3 選挙区の区割りや行政区域の見直し

衆議院小選挙区の区割り改定など、人口に基づく代表性の確保にも国勢調査の数値が活用されます。

最新の人口構成を反映することで、一票の価値の不均衡是正や住民参加の正当性を支えます。

3.2.4 企業・研究・地域づくりへの波及効果

企業は出店計画、物流、採用・人材配置、マーケティングに、大学や研究機関は人口移動や就業構造の分析に、NPOや地域団体は見守り・子ども食堂などの活動計画に、国勢調査の地域別データを活用します。

公的統計が共通言語となることで、官民連携や産学連携の合意形成が進み、地域課題の解決が加速します。

国勢調査の価値は、全国のひとりひとりが「もれなく・正確に」答えてはじめて最大化されます。

あなたの回答は、あなた自身と家族、地域社会の未来をより良くするための、最も基本的で効果的なアクションです。

4. 国勢調査に回答できない・したくない場合の対処法

仕事や家庭の事情、設問の難しさ、個人情報への不安など、国勢調査の回答に踏み切れない理由は人それぞれです。

ここでは、迷ったときに「無視」せず前に進むための具体的な手順と、安心して回答するための相談先・安全対策を網羅的に解説します。

不安の原因を見極め、正しい窓口に早めに相談することが、最小の負担で確実に回答を完了させる近道です。

4.1 回答内容に関する疑問や不安の解消

設問の意味がわからない、世帯の範囲に迷う、期限に間に合わないなどの「実務的な困りごと」は、手順を踏めば必ず解決できます。以下のポイントを参考に、できるところから着手しましょう。

4.1.1 設問の意味がわからないときの進め方

設問には注記や定義が付いているため、まずは配布資料の説明文を確認します。

例として「就業状態」「世帯員」「従業地・通学地」などは具体例を読むと判断しやすくなります。

判断が難しい場合は、推測や空欄放置を避け、調査員やコールセンターにそのままの状況を伝えて確認するのが最短です。

4.1.2 世帯の範囲や世帯主の決め方に迷ったら

一般に「同じ住居で生活し生計を共にする人の集まり」が世帯の基本です。

ただし、単身赴任や下宿、二重生活のように例外的なケースもあります。

こうした場合は、現在の居住実態を基準に判断しますが、最終的な扱いは状況によって異なるため、調査員または市区町村の統計担当に相談してください。

4.1.3 回答期限に間に合わない・忙しいときの対処

回答期限に遅れそうなときは、その時点でできる範囲だけ入力・記入し、期限延長の希望を必ず連絡しましょう。

インターネット回答は途中保存が可能な場合があり、分割して進められます。

紙の調査票の場合も、調査員に回収時期の調整を依頼できます。

4.1.4 提出後に誤りに気づいた・状況が変わった場合

未提出ならその場で修正します。提出後に誤りや変更に気づいた場合は、調査員またはコールセンターへ連絡してください。

訂正方法(再入力や調査票の差し替え等)の案内が受けられます。

4.1.5 調査書類やログイン情報を紛失したとき

インターネット回答用のログインID・アクセスキーや紙の調査票を失くした場合は、調査員または市区町村の窓口に再発行を依頼できます。

本人確認のための質問があるため、世帯の基本情報を手元に用意しておくとスムーズです。

| 困りごと | まずやること | 注意点 |

|---|---|---|

| 設問の意味が不明 | 配布資料の注記確認 → 調査員またはコールセンターに状況を具体的に相談 | 推測での記入は避ける |

| 世帯の範囲に迷う | 「居住実態」で一次判断 → 個別事情は自治体の統計担当へ照会 | 二重計上や漏れに注意 |

| 期限に間に合わない | できる範囲で先に回答 → 期限延長の希望を連絡 | 延長の可否は事前に調整 |

| 誤記に気づいた | 未提出なら修正、提出後は訂正方法を窓口に確認 | 自己判断で二重提出しない |

| 書類・IDを紛失 | 調査員・窓口へ再発行依頼 | 世帯情報の確認に備える |

4.2 調査員への相談や問い合わせ窓口の活用

国勢調査には複数の公式窓口があります。

「誰に・何を」聞けば解決するかを把握し、混雑時間帯を避けて早めに連絡しましょう。

4.2.1 調査員に連絡する

ポスト投函された案内や配布資料には、担当調査員の氏名・連絡先が記載されています。

不在の場合は「不在票」「連絡票」が投函されるので、都合のよい時間帯を指定して折り返すと回収や説明がスムーズです。

玄関先での応対が不安な場合は、集合エントランスや管理人室経由などの受け渡し方法についても相談できます。

4.2.2 コールセンターの使い分け

一般的な設問の解説、インターネット回答の操作方法、ログイン情報の再発行手順などはコールセンターが案内します。

時間帯によっては混み合うため、平日 daytime の比較的空いている時間の利用が狙い目です。

4.2.3 市区町村の統計担当・役所窓口

DV・ストーカー被害など住所秘匿が必要な事情、長期不在、施設入所など個別性の高い案件は、市区町村の統計担当が適切な配慮と手順を案内します。

事情がある場合は無理をせず、必ず自治体の窓口に相談してください。

4.2.4 多言語対応・配慮が必要な場合

国勢調査は多言語の説明や翻訳支援に対応しています。

外国籍の方、高齢者、視覚・聴覚障害のある方などは、家族や支援者による代理回答や読み上げ支援を含め、必要なサポートを受けられます。

遠慮なく調査員や窓口に希望を伝えてください。

4.2.5 代理回答・代筆の可否と注意点

同一世帯内での代理回答・代筆は可能です。

代理人は事実に基づき、最新の居住実態と世帯の合意内容を正確に記入してください。

オンライン回答の場合も、世帯内で情報を確認しながら進めると誤りを防げます。

| 相談先 | 主な解決内容 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 担当調査員 | 回収方法の調整、訪問日時の相談、資料の再配布、設問の基本的な説明 | 回収の段取り、直接の説明が必要 |

| コールセンター | 設問の解釈、インターネット回答の操作、ID・アクセスキー関連の手順 | 電話で迅速に確認したい |

| 市区町村の統計担当 | 個別事情への配慮(住所秘匿、長期不在等)、特殊ケースの取扱い | 一般的な案内では解決しない事情がある |

4.3 個人情報の保護と安全な回答について

個人情報やプライバシーへの不安は、制度と運用でカバーされています。

国勢調査の情報は統計の作成以外の目的に使われず、個々の回答(個票)が外部に公開されることはありません。

4.3.1 法律と制度による保護

国勢調査は統計法に基づき実施され、関係者には厳格な秘密保持義務と罰則が定められています。

結果は統計として集計・公表され、特定の個人や世帯が識別される形での利用や提供はできません。

4.3.2 インターネット回答のセキュリティ

オンライン回答は通信が暗号化されています。

ブラウザのアドレス欄に鍵マークが表示されていること、公共のフリーWi‑Fiではなく信頼できる回線を使うこと、ログインID・アクセスキーを第三者と共有しないことを徹底してください。

入力後はログアウトし、端末を共有する場合は閲覧履歴や一時ファイルを削除すると安心です。

4.3.3 調査員の本人確認と安全な受け渡し

調査員は顔写真付きの「調査員証」や腕章を携帯しています。

訪問時は提示を求め、確認できない場合は応対を中断して自治体へ確認しましょう。

国勢調査で現金・口座番号・クレジットカード情報・暗証番号を求めることは一切ありません。

不審な要求があれば応じず、調査員や自治体に報告してください。

4.3.4 書類の保管・処分と家庭内プライバシー配慮

未回答の調査票やログイン情報は人目につかない場所に保管し、メモや下書きは不要になったら細かく破棄します。

家族に知られたくない項目がある場合は、インターネット回答で本人が直接入力する、または世帯内で個別に入力する段取りを調整しましょう。

紙の調査票の場合は、調査員に相談して回収時のプライバシー配慮(短時間回収や日時指定等)を依頼できます。

「不安だから」と放置するより、まずは相談し、できる部分から回答を進めることが最も安全で確実な対処法です。

調査員・コールセンター・市区町村窓口を使い分け、負担を最小化しながら正確な回答を目指しましょう。

5. 国勢調査に関するよくある疑問

5.1 回答しないことで不利益はあるのか

国勢調査に回答しなかったことを理由に、住民票の発行、マイナンバーカードの申請、保育所の入所、学校の手続き、医療・介護サービスの利用などの行政サービスが停止・制限されることはありません。

これらの事務は住民基本台帳や各制度の申請情報をもとに運用されており、国勢調査とは連動していません。

一方で、国勢調査は統計法に基づく基幹統計調査であり、正当な理由なく拒否や虚偽の報告を行うことには罰則が定められています。

罰則は「行政サービス上の不利益」ではなく、法令に基づく「法的措置」の対象となり得る点が異なります。

5.1.1 行政サービスや各種手続きへの影響

国勢調査への未回答が、日常の行政手続きに直結することは原則としてありません。

以下に代表的な場面と影響の有無を整理します。

| 場面・手続き | 影響の有無 | 根拠・補足 |

|---|---|---|

| 住民票・印鑑登録・戸籍の証明 | 影響なし | 住民基本台帳・戸籍簿に基づいて処理。国勢調査の回答有無とは無関係。 |

| マイナンバーカード・各種給付金申請 | 影響なし | 制度所管庁の審査により判定。調査票の情報は申請審査に用いられない。 |

| 保育所入所・就学関連 | 影響なし | 保育の必要性認定や教育委員会の手続きにより判断。国勢調査とは別枠。 |

| 税金・社会保険・年金 | 影響なし | 税務・社会保険はそれぞれの法律と届出に基づく。統計調査の個票は不使用。 |

| 選挙(選挙人名簿) | 影響なし | 選挙人名簿は住民基本台帳から作成。国勢調査の回答有無は関係しない。 |

5.1.2 罰則との違い(行政的な不利益ではない)

罰則は、統計法が定める「報告義務違反」や「虚偽報告」などに対する法的措置です。

これは給付・手続きの可否といった行政サービスの裁量とは性質が異なります。

自治体や調査員からの督促・再訪問はあり得ますが、これは回答のお願いのための手続きであり、行政サービスの提供を制限するものではありません。

5.1.3 地域・社会への間接的な影響

未回答が増えると、地域の人口や就業状況などの把握精度が下がり、道路整備、保育所整備、医療・防災計画、公共交通の見直しなどの政策立案に誤差が生じやすくなります。

個人への直接の不利益は原則ありませんが、地域社会における利便性・安全性・投資判断に間接的な影響が出る可能性があります。

5.2 家族が回答を拒否した場合の影響

国勢調査は世帯単位で実施され、世帯の代表者(世帯主)やその家族など、世帯の実情を把握できる方がまとめて回答するのが一般的です。

家族の一部が回答を拒否した場合でも、把握できる範囲で世帯としての回答を行うことができます。

5.2.1 世帯としての回答義務の考え方

対象は各世帯の「世帯員」であり、世帯に関する質問(人数、年齢、就業状況、従業地・通学地など)に回答する義務が課されています。

世帯の誰が回答するかは手続き上限定されていないため、世帯の事情を把握する人が代表して回答できます。

5.2.2 代行回答の可否と注意点

同居の家族が代行して回答することは可能です。

ただし、就業の有無や勤務形態など、本人しか分からない情報については事実に基づいて記入する必要があります。

不明点がある場合は、調査員や自治体の統計担当(総務省統計局の案内に基づく窓口)に確認できます。

家族の一部が非協力的でも、世帯としての回答を可能な範囲で行うことは、地域の統計精度を保つうえで重要です。

5.2.3 個々の家族関係への影響はあるか

国勢調査への協力・不協力が、戸籍や相続、住宅ローン、保険契約などの私法上の関係に影響することはありません。

調査票は統計目的のみに用いられ、他制度の審査資料として転用されないためです。

5.2.4 どうしても合意が得られないときの基本対応

世帯内で合意が難しい場合でも、把握できる項目から順に回答することは可能です。

未記入の項目がある場合、後日、調査員や自治体から確認の連絡や再訪問が行われることがあります。

5.3 調査員はどこまで個人情報を知っているのか

調査員は、調査票やインターネット回答の内容に基づき、世帯の構成や職業など、国勢調査で定められた項目の範囲で情報を取り扱います。

調査員は自治体が任命する非常勤職員などで、身分証明書を携帯し、秘密保持の義務が課されています。

5.3.1 調査票で扱う情報の範囲

氏名、性別、年齢、世帯主との続柄、就業の有無・勤務形態、従業地・通学地の市区町村など、人口や就業構造の把握に必要な事項が中心です。

調査の目的は、国や地方公共団体の施策立案に必要な統計を作成することにあります。

5.3.2 調査員が知る必要のない情報

国勢調査では、マイナンバー、銀行口座、クレジットカード番号、暗証番号、パスワード、資産残高、医療の詳細、宗教・思想・政党支持、罰金の支払い情報などは収集しません。

また、金銭や寄付、商品を要求することもありません。

5.3.3 守秘義務と情報管理

調査員や統計事務に従事する者には統計法に基づく秘密保持義務が課され、職務上知り得た個人情報を漏らすことは禁じられています。

紙の調査票は封入・回収後に厳重に管理され、インターネット回答は暗号化された通信で受け付けられます。

5.3.4 データの利用目的の限定

国勢調査の個票(個人や世帯が特定できる形のデータ)は、統計の作成以外の目的には利用されません。

税務調査、犯罪捜査、入国管理、社会保険の審査など、行政の他目的で個票が用いられることはありません。

公表される統計表は、個人や特定の世帯が識別されないように集計・匿名化された形で提供されます。

6. まとめ

国勢調査の回答は統計法に基づく義務で、悪質な拒否や虚偽は統計法第61条の罰則(罰金)の対象になり得ます。

実務上は督促や再訪問など段階的に対応され、逮捕の心配は通常ありません。

調査票の情報は総務省統計局が厳格に保護し、行政やまちづくりの基礎資料となるため、疑問は自治体窓口に相談し正確に回答しましょう。